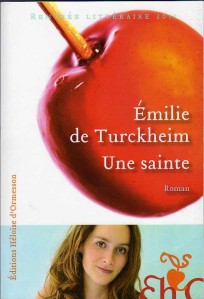

Émilie de Turckheim est l’auteure de six romans, dont trois parus aux Éditions Héloïse d’Ormesson (Le Joli Mois de mai, 2010 ; Héloïse est chauve, 2012 ; Une Sainte, 2013). Elle a également publié chez Naïve un joli petit récit autobiographique sur son expérience de modèle vivant pour peintres et sculpteurs : La Femme à modeler (2012).

Émilie de Turckheim est l’auteure de six romans, dont trois parus aux Éditions Héloïse d’Ormesson (Le Joli Mois de mai, 2010 ; Héloïse est chauve, 2012 ; Une Sainte, 2013). Elle a également publié chez Naïve un joli petit récit autobiographique sur son expérience de modèle vivant pour peintres et sculpteurs : La Femme à modeler (2012).

Je l’ai rencontrée lors de sa venue au Salon du livre de Paris grâce aux Nouveaux Talents, l’initiative de mécénat de la fondation Bouygues Telecom qui a à cœur d’accompagner les écrivains de demain.

La première partie de l’entretien est disponible [ici].

Vous avez écrit sur votre expérience de visiteuse de prison dans Une Sainte. Comment est-ce que vous tissez cette expérience réelle à la fiction, comment travaillez-vous cette matière ?

Avant de le faire, je pensais que ça ne changeait absolument rien, que c’était très abstrait ces frontières entre roman, texte autofictionnel ou autobiographique. Je pensais que dans tous les cas, on faisait la même chose de façon cachée : parler du monde qu’on voit, de soi, de son histoire, de son expérience… En écrivant ce texte qui me touche de très près (quand je l’ai écrit, cela faisait dix ans déjà que j’étais visiteuse), je me suis rendu compte que cela me posait un problème : sous prétexte que c’est tiré d’éléments vécus, j’ai l’impression qu’il faut que ça soit absolument vrai, que je n’ai pas le droit de modifier quoi que ce soit, même pas la couleur des yeux du détenu que je rencontre. Alors que quand je suis dans l’absolu liberté de la fiction romanesque, tout est permis, même quand je parle de choses très intimes qui sont finalement tout aussi réelles que cette expérience vécue. J’ai plutôt vécu cela comme frein. J’ai donc choisi cette forme idéalisée, presque du conte pour enfants, avec ce ton circulaire quasiment biblique pour mettre à distance ce qui me paraissait très étrange, c’est-à-dire la vérité de ma vie qui d’un seul coup n’avait plus rien à faire dans un livre. Tous ces détails qui normalement fleurissent de façon totalement impromptue, je devais au contraire les chercher comme dans des tiroirs en moi. C’est plus besogneux, j’avais la sensation de quelque chose de moins totalement libre.

À la rentrée littéraire prochaine, je publie mon journal de grossesse. À aucun moment il ne s’agit d’un roman. Dans ce cas-là, je me suis sentie beaucoup plus à l’aise parce que j’avais l’impression qu’il n’y avait absolument rien à changer. Tout était dicible, tout était pertinent puisque c’était autobiographique. Dans un roman qui s’inspire de mon histoire personnelle, c’est plus casse-gueule. Parce que j’ai un problème avec la vérité des détails. Je suis très attachée au sens des détails. Si je me mets à mentir, à remplacer un détail par un autre, même s’il me paraît plus vrai ou plus pertinent pour mon roman, j’ai un sentiment de malaise. Par exemple, dans Une Sainte, imaginons qu’un détenu dont je parle très évidemment lise — ce qui n’arrivera jamais — ce roman et se reconnaisse, qu’il reconnaisse la moitié des choses et pas l’autre moitié. Je me demande si la moitié inventée n’entache pas la moitié réelle. Je me demande si on peut mélanger à ce point les choses qui sont vraiment arrivées et les choses qui sortent de son esprit sans tout pervertir. Je n’ai pas vraiment de réponse à cette question, mais c’était très intéressant de se la poser avec justement un texte qui était à la limite de l’autobiographie — sur certains aspects bien sûr, je n’ai pas d’ailes qui poussent dans le dos et je n’ai jamais aidé quelqu’un à s’évader de prison ! Mais quand même, intégrer des lieux, des conversations, des personnages qui existent vraiment dans la vie, c’est le bordel.

Coupe courte, billes bleues et sourire franc,

Coupe courte, billes bleues et sourire franc,